S(社会)

グループ人財戦略の推進

DE&I

(diversity, equity, and inclusion)

の理解促進・浸透の取組み

日販グループは、グループの持続的な成長と企業価値向上には、多様な価値観が尊重されること、

あらゆる人財がその能力を最大限発揮できることが重要と考え、

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの実現に向け、理解・浸透を図っています。

DE&Iの実現に向けた取り組みの考え方

- 多様な人財の採用、育成、活躍(配置・機会提供)

- 多様な働き方の実現と、それを支える環境整備

- 多様性を尊重し、享受できる組織風土の醸成

DE&Iの理解促進・浸透の取り組み

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの実現には、社員一人ひとりがその重要性を理解することが必要であると考え、日販では、グループ内横断での体験会などを実施しています。

女性の活躍・ジェンダー平等の取り組み

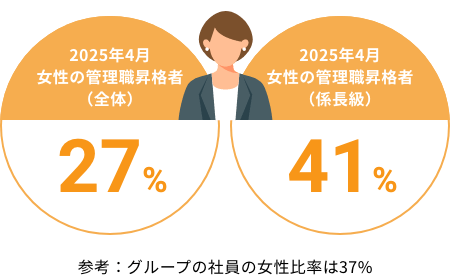

2021年度に役員及び外部のアドバイザーが参画する、女性キャリア開発・活躍促進を目的としたプロジェクト「Wミーティング」を立ち上げ、 2030年度までに女性管理職比率を30%以上にすることを目標に定めました。女性が長期的・継続的にキャリアップでき、活躍し続けられる環境や制度の充実に取り組んでいます。日販グループの2025年4月の管理職昇格者102名のうち、28名(27%)が女性、係長級の昇格者では56名のうち、23名(41%)が女性となり、女性のキャリアアップが進んでいます。

日販、日販テクシードが

くるみんマークを取得

日販は、短時間勤務制度の拡充など、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境の整備に取り組んでおり、日販は2015年2月に厚生労働大臣から「子育てサポート企業」として認定を受ける、「くるみんマーク」を取得しました。日販テクシードも2025年2月に新たに取得しています。

グループ3社がえるぼし認定を取得

日販グループでは、女性の活躍推進に関する取り組みが優良であるとして、ファンギルドおよび日販テクシードが、えるぼしの認定段階3を、日販が認定段階2を取得しています。

働き方改革

健康経営の推進

日販グループでは各事業会社が従業員の健康や多様な働き方を推進し、制度・施策の導入を進めています。その結果として、行政からの評価・認定を受けています。「働き方改革」や「就業と治療の両立支援」といった、社員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する取り組みが評価され、日販と日販アイ・ピー・エスが「健康経営優良法人2025」の認定を受けました。日販アイ・ピー・エスは2024年に続き2年連続、日販は、2023年から3度目の認定となります。

ワークスタイル&

ワークプレイス改革の推進

日販グループはIT技術やツールを積極的に活用し、場所に制約されないリモートワークを推進するとともに、業務のDX化を進め高い生産性や価値創造に集中できる働き方改革を進めています。新しい働き方にあわせ、ワークプレイス改革にも取り組んでいます。映像・音響設備が整い、用途に合わせて柔軟にレイアウトを調整できる「オチャノバ」は働く場としてだけでなく、グループ内外の「共創」を 生み出す場として、多くの方にご利用いただいています。

自律的に学び続けられる環境・支援制度

日販グループは事業を通じ、文化的で心豊かな時間・生活を創造するという社会的価値を、これからも持続的に、またより大きな価値として提供していくために、一人ひとりが持つ想いを大切にし、自律的な成長や挑戦を支える取り組みを行っています。

2024年は社員が自律的に学び続けられる環境を整備し、IT学習コンテンツの提供や資格取得支援、ヘルスケアなど、動画視聴コンテンツも加えた学びの総合サイト「マナビバ」の運営を開始しました。

サプライチェーンを支える人の

労働環境改善

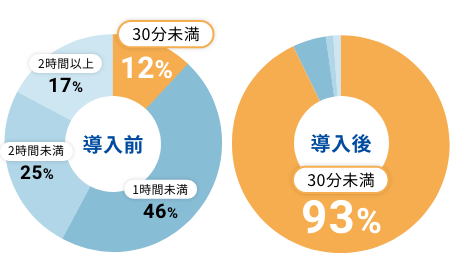

ドライバーの負担となる配送の制約条件の緩和や待機時間の短縮等、出版流通を支える人の労働環境の改善に積極的に取り組んでいます。日販王子流通センターの、注文品搬入用トラックの発着バースでは、平均1時間以上の待機時間が発生していましたが、2022年1月より、予約受付システム「MOVO Berth」を導入することで、9割以上の車両で待機時間を30分以内に短縮することができました。今後は他のバース・拠点にも拡大していく予定です。

事業を通じた社会課題解決

出版業界のつながりを活かした

エコ活動の推進

ONE ECO PROJECT

日販は、魅力ある出版コンテンツを軸に、生活者が楽しみながら参画できる、出版業界のエコ活動「ONE ECO PROJECT」をスタートさせました。取引の有無に関係なく、出版社、書店、取次が一体となり活動することで、より大きな社会貢献の実現を目指しています。「ONE ECO PROJECT」のプロダクト第1弾のBOOK用エコバッグ「本袋」は、110銘柄すべてが発売され、2025年7月時点で、累計販売枚数30万枚を越えました。売上の一部は海の環境保護活動を行うNPO法人OWSに寄付しており、同じく7月時点で累計寄付金額は872,412円となっています。また、2024年12月から、使用済みペットボトルを粉砕・加工して作られた再生ポリエステル配合の「リサイクルタオルハンカチ」を、4カ月連続で発売。2025年6月からは古紙や間伐材を含んだ植物由来のセルロースを原料とし、紙でありながら水に強く、洗うことができ、繰り返し使うことができるブックカバーの販売を開始しています。

*OWS=オーダブリュエス。環境保全活動を行う特定非営利活動法人

書店のない街をなくす取り組み

書店数の減少に歯止めがきかないこの状況を受け、日販では、持続可能な書店経営のための新たなモデル開発に取り組んでいます。2025年3月には、奈良県橿原市にオープンした世界最大の無印良品の店内に、“書店”と“無印良品”をシームレスに繋ぐ共創型モデル店舗として「橿原書店」を開業しました。書籍の販売はもちろん、地域の生活者の暮らしに根ざしたイベントなどを通して、人と人、人と地域が文化的に交流できる「地域のコミュニティセンター」としての価値を提供します。

また、人件費や賃料高騰など書店経営における課題を解決するために誕生した店舗運営省力化ソリューション「ほんたす」は、2023年9月にオープンした完全無人書店「ほんたす ためいけ 溜池山王メトロピア店」での完全無人営業のノウハウを活かし、有人・無人のハイブリット営業をする「あゆみBOOKS杉並店 supported by ほんたす」をオープン。書店スタッフの負担軽減と営業時間の延長を実現しています。

地域社会との共生、地域社会への貢献

日販グループは、グループ各社の事業及びグループの書店を通じて、地域社会との共生や地域活性化への貢献に取り組んでいます。日販は、無書店自治体である静岡県駿東郡長泉町と、2024年2月「本を起点としたまちづくり」に関する包括連携協定を締結しています。長泉町の文化施設「クレマチスの丘」にある旧ヴァンジ彫刻庭園美術館にて、2024年10月にブックフェスを開催、2025年3月には全面オープンした鮎壺公園「鮎壺テラス」内に新設されたライブラリスペース「UzuUzuライブラリ」の企画・プロデュースおよびブックディレクションを手掛けました。地域の人々が憩い、豊かな時間を過ごすきっかけを提供しています。

海外で働く駐在員とご家族の

心身の健康への貢献

日販アイ・ピー・エスが運営するeコマース「CLUB JAPAN」は、日本の商品を世界中に届ける事で、海外で働く駐在員と、そのご家族のより豊かな人生に貢献することを目指しています。「日本の商品が手に入らない」、「販売されていても場所が限られていたり、非常に高額である」、「駐在先の医薬品は体に合わない」等の課題を抱える人々から、「CLUB JAPAN」は高い評価をいただいています。2024年12月より新たに、海外駐在員と帯同家族に向けた健康管理支援サービスを提供する、株式会社SaveExpatsの新サービス「Expatsヘルスケア」の提供も開始しました。

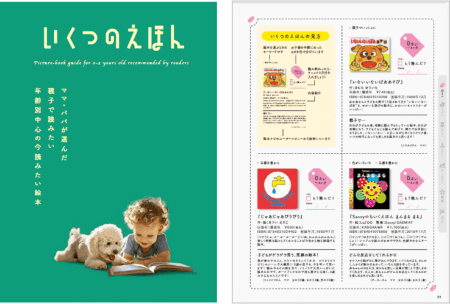

いくつのえほん

「いくつのえほん」は、絵本・児童書の情報サイト「絵本ナビ」の会員が選んだ「本当に読んでほしい絵本」を、年齢別におすすめする通年企画で、今年で11年目を迎えます。「絵本は種類がありすぎて、どれを選べばよいのかわからない」「どの絵本が自分の子に向いているのだろう?」と絵本選びに悩むママ・パパのために、長く読み継がれているロングセラーや、近年刊行された話題の絵本から、0歳、1歳、2歳、3歳、4・5歳~と年齢別におすすめする絵本を紹介します。

おはなしマラソン

日販が長年提唱してきた「母と子の読み聞かせ」を継承して、1999年にスタートした企画です。

出版関連団体や各地のボランティアと連携しながら、書店店頭での子ども向けの読み聞かせ運動を展開しています。

子どもたちの「読書離れ」に歯止めをかけるとともに、取引書店の店頭活性化にもつなげています。

日販よい本いっぱい文庫

1964年に日販の創業15周年記念事業としてスタートさせ、以降、長年にわたって継続している活動です。

毎年12月に、全国の児童養護施設、母子生活支援施設、障がい児入所施設、小児医療施設等へ児童書を寄贈しています。

日販が購入した児童書を無償提供するのに加えて、日本児童図書出版協会の協力を得て、

児童書出版社からも多くの図書を寄贈していただいています。また施設への寄贈にあたっては、梱包会社に整品を、

そして運送会社に配送を、それぞれ無償で行っていただいています。事業の運営にあたっては、厚生労働省に後援をいただいています。

※本ページの内容は、NIPPAN GROUP ESG Report 2025に基づいています。